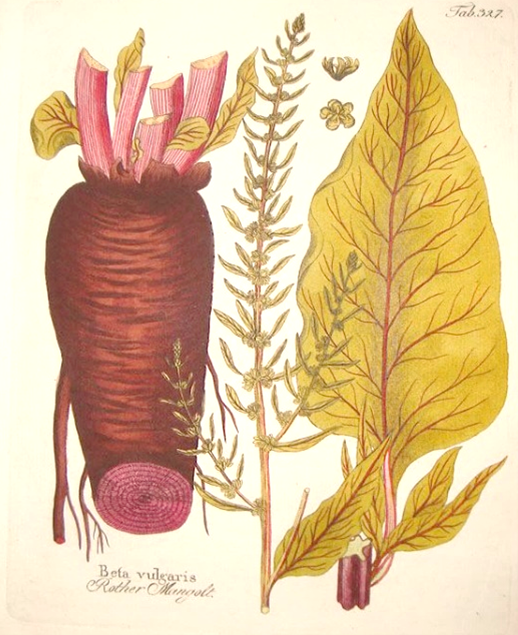

In diesem Monat geht es um die Frage, welche Inhaltsstoffe für die gesundheitsfördernde Wirkung von Gemüse verantwortlich sind. Neben den offensichtlichen Kandidaten – Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe – sind dies in erster Linie die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Sekundär deshalb, weil sie nur in bestimmten Zelltypen produziert werden und zudem für die Pflanze selbst nicht lebensnotwendig sind. Ihre Funktion liegt zum einen im Schutz vor schädlichen äußeren Einflüssen wie Bakterien, Pilzen oder anderen Fraßfeinden, zum anderen dienen sie als Lockstoffe, mit denen pollen- oder samenverbreitende Tiere angezogen werden sollen. Nützlich für die menschliche Ernährung sind hauptsächlich Farb- und Aromastoffe, also diejenigen Komponenten, mit denen Pflanzen ihre Attraktivität erhöhen. Wichtige Farbstoffe sind die violetten Anthocyane, die gelben Karotinoide, das rote Lycopin und die hauptsächlich als Blütenfarbstoffe dienenden Flavonoide. Sie wirken antioxidativ und stärken das Immunsystem, Beta-Karotin dient zudem als Vorstufe des für die Sehkraft wichtigen Vitamins A. Allgemein kann man sagen, dass besonders intensiv gefärbte Gemüsesorten auch den höchsten Gehalt an Farbstoffen aufweisen. Moderne Züchtungen legen häufig Wert auf diesen Aspekt, das zeigen zum Beispiel violette oder gelbe Blumenkohlsorten oder besonders intensiv gefärbte Möhren wie die violette Purple Haze oder die fast schon rote Sorte Juwarot. Auch Kartoffeln gibt es nicht nur in weiß, sondern auch in blau oder rot. Dabei handelt es sich nicht um etwas künstlich „Hineingezüchtetes“ oder womöglich sogar „Gentechnik“, sondern um Auslesen von ohnehin in der Natur vorkommenden Farbvarianten. Die der Abwehr dienenden sekundären Pflanzenstoffe sind dagegen der menschlichen Gesundheit nicht unbedingt zuträglich, da es sich hier meist um Gifte wie zum Beispiel Alkaloide handelt. Hier stellt sich der Nutzen erst vermittelt über eine häufig mögliche medizinische Verwendung her. Bekannte aus Pflanzen gewonnene Wirkstoffe sind zum Beispiel Codein, Salicin oder Atropin. Für den typischen Kohlgeschmack sind Senföl-Glycoside verantwortlich. Sie sind schwefel- und stickstoffhaltig und wirken stark antibakteriell. Ein bewährtes Hausmittel ist ein aus Rettich und Zucker hergestellter Hustensirup. Dazu höhlt man einen Rettich aus, füllt zwei bis drei Esslöffel Zucker hinein, schneidet die Spitze ab und setzt ihn auf ein Glas, um den heraustropfenden Saft aufzufangen. Das funktioniert auch mit Zwiebeln (Zwiebeln hacken und zum Saftziehen mit Zucker in ein Schraubglas schichten), bloß sind es hier die Sulfite, die für die antibakterielle Wirkung und den zwiebeligen Geschmack sorgen.

Rhabarber kann zwar bis zu zehn Jahre an der gleichen Stelle bleiben, bildet aber im Laufe der Zeit immer dünnere Stiele aus. Wenn die Blätter gelb werden und einziehen, kann die Staude geteilt werden. Dabei sollte jedes Teilstück ein bis zwei Knospen aufweisen. Auch für Neupflanzungen ist jetzt eine gute Zeit. Rhabarber wächst am besten auf humosem und nährstoffreichem Boden in der vollen Sonne, aber auch leichter Schatten wird toleriert. Wegen seiner großen Blätter hat er einen hohen Wasserbedarf, verträgt allerdings keine Staunässe oder verdichteten Boden. Eine Pflanze braucht etwa einen Quadratmeter Platz, wobei zwei Pflanzen normalerweise für einen Haushalt ausreichen. Vor der Pflanzung sollte der Boden tiefgründig gelockert werden. Als Starkzehrer benötigt der Rhabarber eine jährliche Kompostgabe zur Deckung des Phosphor- und Kalibedarfs. Stickstoff wird am besten in organischer Form zugeführt. Damit sich kräftige Stauden entwickeln, sollten sie im ersten Jahr noch ungestört bleiben und im zweiten Jahr nur sehr zurückhaltend beerntet werden.

Auch im Oktober ist es noch nicht zu spät für eine Gründüngung. So vermeidet man nackte Beete im Winter und schützt den Boden vor Auswaschung. Am Monatsanfang kann noch Phacelia gesät werden, später ist Winterroggen möglich. Fürs Umgraben –auf unseren oft sandigen Böden ohnehin komplett unnötig – ist es jetzt noch viel zu warm, so dass jegliche Bodenbearbeitung nur zur nicht gewünschten Freisetzung von Stickstoff aus Pflanzenresten und Humus und damit zum Nährstoffabbau führen würde.

Knoblauch und Steckzwiebeln insbesondere winterharter Sorten wie ‚Senshyu Yellow‘ oder ‚Snowball‘ können jetzt gepflanzt werden. Knoblauch hilft gegen Pilzerkrankungen, daher bietet sich eine Mischkultur mit Erdbeeren an. Beim Kauf sollte auf einheimische Herkunft geachtet werden, aus wärmeren Ländern importierter Knoblauch ist oft nicht ausreichend winterhart und bildet dann keine zufriedenstellende Knolle.

Möhren, Rote Bete, Rettiche, Sellerie, Wurzelpetersilie und Pastinaken sollten nicht zu früh geerntet werden. Solange das Laub noch grün und lebendig ist, nehmen auch die Wurzeln noch an Größe zu. Ist Frost angekündigt, kann mit einem Vlies abgedeckt werden, das man bei steigenden Temperaturen wieder entfernt. Komplett frosthart sind Pastinaken, die daher (sehr praktisch) auch den ganzen Winter im Beet verbleiben können. Pastinakensamen verlieren sehr schnell an Keimfähigkeit und säen sich am besten selbst aus. Man lässt also einfach ein bis zwei Pflanzen über Winter stehen und zur Samenreife kommen. So hat man immer genügend Nachkommen, allerdings dann nicht mehr in einer geraden Reihe.